#7|毎日読書、人生に効く書籍紹介『エッセンシャル思考』~「やらないこと」を決めて、人生を整える~

📘 この企画について

「毎日読書、人生に効く書籍紹介」は、ストイックに毎日一冊、本気で選んだ“人生に効く本”を紹介する連載企画です。

仕事・習慣・副業・自己成長に効く一冊を、実践的な視点で深掘りしています。

やらないことを決めると、人生が動き出す

現代人は「全部やろう」として壊れていく

こんにちは!

どうも、マイケルです!

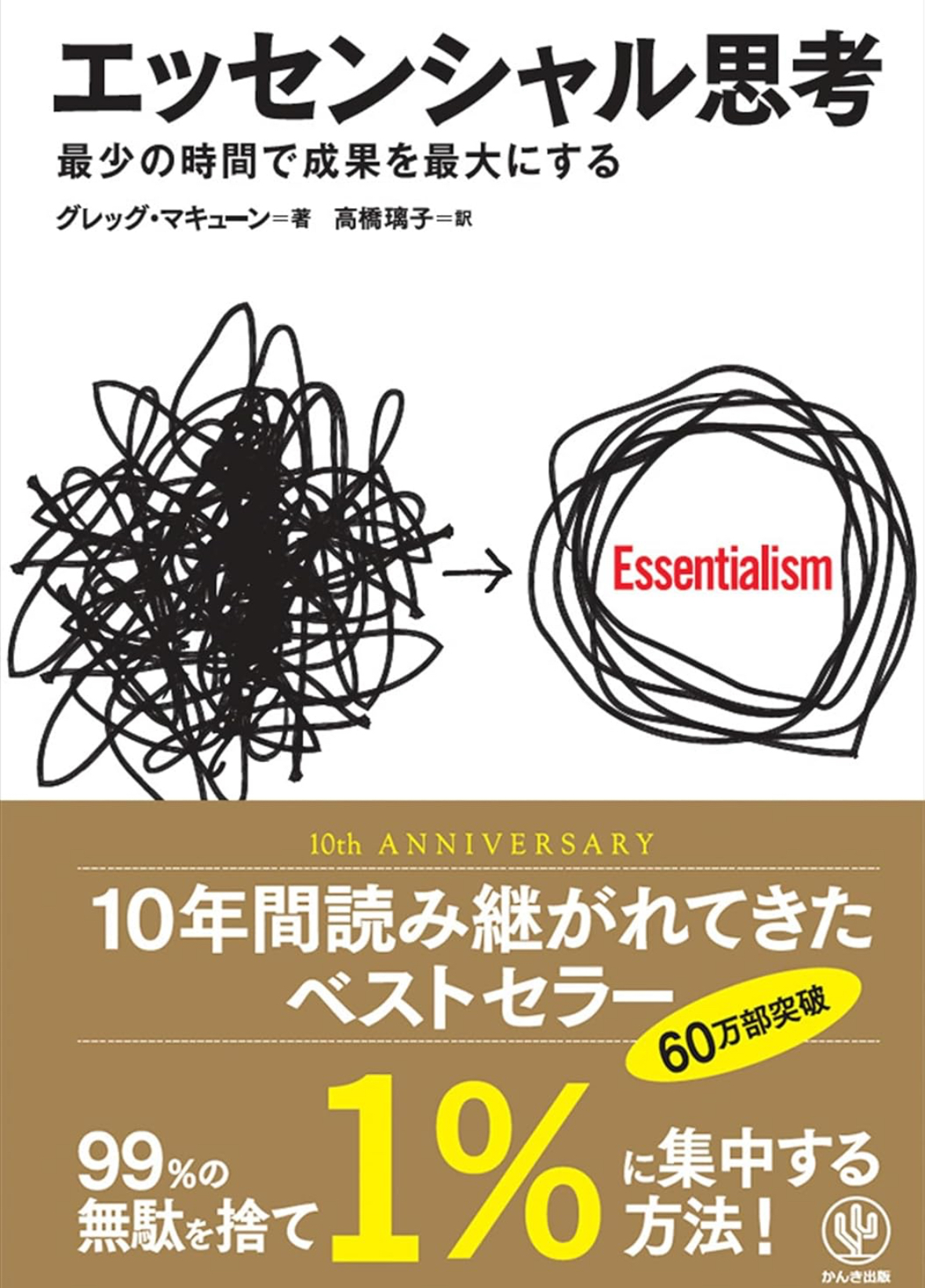

今回紹介するのは、グレッグ・マキューン著『エッセンシャル思考――最少の時間で成果を最大にする』です。

私たちは日々、タスク、連絡、会議、SNSといった情報の波にのまれ、「すべてに応えよう」と無意識に思い込んで生きています。

しかし、その結果どうなるかといえば、どれも中途半端で、疲れと焦燥感ばかりが積み上がっています。

自分の時間も心の余白もなくなり、「なんのためにやっているんだろう?」と迷子になる感覚に襲われます。

エッセンシャル思考とは「少なく、しかしより良く」

そんな現代人に対して、著者が提示するのが『エッセンシャル思考』です。

キーワードは「より少なく、しかしより良く(Less, but better)」

つまり、本当に大事なことに集中するために、それ以外をすべて捨てるという思考法です。

この考え方の核心は、「やるべきことを減らす」ことではなく、「やらなくてもいいことを見極めて、徹底的に排除する」ことにあります。

効率化や時短術とは一線を画し、「選ばないこと」にこそ大きな力があると説くのです。

自分の時間を生きるために、まず“捨てる”

エッセンシャル思考とは、言い換えれば「選ばされる人生」から「選ぶ人生」へのシフトです。

他人の期待や社会の慣習に反応的に動くのではなく

自分の意志で「やらない」を選ぶ勇気を持つこと。

それが、限られた時間の中で、自分が本当に望む成果を生み出す唯一の方法なのです。

僕自身、この考え方に触れたとき、自分がいかに「他人の優先順位」に従って生きていたかに気づかされました。

だからこそ、まずは立ち止まり、「本当に自分がやるべきことは何か?」を見つめ直すことから、この書評を始めていきます。

- 毎日忙しいのに、なぜか“何も進んでいない”と感じている人

- やることが多すぎて、何から手をつけていいか分からない人

- 頼まれると断れず、自分の時間が他人の予定で埋まってしまう人

- 「選んだはずなのに、選ばされている」ような感覚にモヤモヤしている人

- 自分の軸で生きたい。本当に価値のあることだけに集中したい人

どれか1つでも当てはまるなら、

この本の中に、あなたの悩みを軽くするヒントがきっとあります。

(第7回の書籍はこちら)

目次

第1章|エッセンシャル思考とは何か?

「全部やる」は成果を遠ざける思考

エッセンシャル思考の根本には、「全部やるのは不可能だ」という前提があります。

私たちは限られた時間とエネルギーの中で生きているのに、つい「これも大事」「あれも必要」と、やることを際限なく増やしてしまう。

その結果、どれも中途半端になり、成果も満足感も得られないまま、ただ消耗していく日々が続きます。

著者は次のように語ります。

やることを増やすよりも

やらないことを決めるほうが

結果として成果が大きくなる

これは逆説的なようで、実に本質的な真理です。

本当に重要なことはごく一部しかない

エッセンシャル思考が前提としているのは、「ほとんどのものはノイズであり、本当に大事なものはごく一部である」という考え方です。

これは『パレートの法則(80:20の法則)』にも通じます。

つまり、「たった20%の行動が、80%の成果を生んでいる」ということ。

この視点に立てば、自分が今やっていることの中で「何が20%なのか」を探し出し、それ以外を削ぎ落としていくことが、より良い人生への第一歩だとわかります。

しかし問題は、「本質的な20%」が、忙しさや情報に埋もれて見えなくなっていること。

だからこそエッセンシャル思考では、「選ぶ力」を取り戻すことが重要視されているのです。

自分の選択で人生を設計し直す

私たちは気づかぬうちに、他人や状況に「選ばされる」人生を生きています。

- 上司からの依頼

- SNSの通知

- 友人からの誘い

すべてに「Yes」と答えていると、自分の時間はどんどん他人のものになっていきます。

エッセンシャル思考は、これを根本からひっくり返します。

「自分の人生の主導権を取り戻すこと」

それがこの思考法の本質です。

僕自身、この章を読んでから「やること」よりも「やらないことリスト」を意識するようになりました。

まず削ぎ落とす。

そして残った『本当に大事なこと』に、全力で取り組む。

そんな生き方こそが、心の充実と成果の両方を手に入れる方法なのだと確信しています。

第1章|マイケルの気づき

「やらないこと」を決める方が、よほど難しい。でもそこに本質がある。

自分の軸を持って選び抜く。それが、エネルギーを一点に集中させる秘訣。

第2章|「全部やる」は幻想である

トレードオフを無視すると、人生は詰む

多くの人は、無意識のうちに「全部やろう」としてしまいます。

上司からの依頼には応え、LINEも即返信し、SNSのチェックも欠かさず、家族や友人との予定もなるべく断らない。

あらゆることを「とりあえず受け入れる」スタンスで毎日を生きているのです。

しかし、著者は次のように断言しています。

「選択には必ずトレードオフが存在する」

つまり、何かを選べば、何かを捨てることになる。

限られた時間とエネルギーの中で「全部やる」ことなど、本来は不可能なのです。

にもかかわらず、「全部やりたい」「全部やるべきだ」と考えてしまうのは、社会や組織の文化が「とにかく多くのことをこなす人=優秀」と思い込ませているから。

ですが、これは幻想です。

現実は、すべてをやろうとすればするほど、自分の本質的な目的からは遠ざかってしまうのです。

何でも引き受けると、誰の人生も生きられない

著者は、「自分の時間を生きるためには、“ノー”を言わなければならない」と繰り返し述べています。

しかし、「ノー」を言うことには多くの心理的ハードルがあります。

- 相手を失望させるのではないか

- 嫌われるのではないか

- 信頼を失うのではないか

こうした不安から、私たちはつい「Yes」と言ってしまう。

結果、自分のスケジュールや体力は他人の期待でいっぱいになり、本当にやりたいことには手が回らなくなります。

そして、気づけば「誰かの人生を生きる」ことが当たり前になってしまうのです。

この状態は、自分の意志を明け渡した“反応的な人生”に他なりません。

大切なのは、「他人のYesが自分のYesとは限らない」と気づくことです。

「全部」よりも「ひとつ」を選ぶ勇気を

僕もこの章を読んで強く感じたのは、「選ばなければ、選ばされる」という事実でした。

忙しくしていると、思考が鈍ります。

「これはやるべきか?」と立ち止まる余裕すらない。

だから、反射的に引き受けてしまう。

そうやって、自分の貴重な時間がどんどん“誰かの期待”に食われていく。

エッセンシャル思考は、これに明確なストップをかけてくれます。

「今、自分がすべき“たったひとつ”は何か?」と自問すること。

それ以外を潔く手放すこと。

それこそが、本当に成果を出す人がやっていることなのです。

「全部をやろう」とする思考を手放したとき、人生は本質に近づいていきます。

次章では、「では何を選ぶべきか?」という問いに向き合うための具体的な方法を紹介していきます。

第2章|マイケルの気づき

「全部やる」は、結局どれもやらないのと同じ。

ノーを言えなかった自分を卒業する覚悟が、人生の流れを変える。

第3章|本当に重要なものを見極める技術

まずは「静かな時間」をつくること

多くの人が「何をやるべきか分からない」と悩みます。

でもそれは、重要なことが本当に分からないのではなく、見極める時間を取っていないからです。

著者は「まず、立ち止まること」こそが最初の一歩だと語ります。

スケジュールをぎゅうぎゅうに詰め込んだままでは、何が本質かを判断する余裕がありません。

だからこそ、意図的に「考える時間」「感じる時間」を確保する必要があります。

- 予定を減らし、散歩をする。

- カフェでぼんやりする。

- スマホを置いて読書する。

こうした“余白”にこそ、本当に大切なものは浮かび上がってくるのです。

「違和感」や「好奇心」が示すヒント

もう一つのポイントは、無理に論理的に分析するのではなく、自分の中にある直感に耳を傾けることです。

例えば、「なぜか引っかかる話題」や「やっていて時間を忘れるような作業」など。

そうした体の反応や心の振れ幅こそ、自分にとって重要なヒントです。

著者は、『遊ぶこと』、『眠ること』の価値も強調しています。

大人になると軽視しがちですが、無駄に見える時間こそが創造性や本質への感度を高めてくれます。

見極める力は、日々の習慣で磨かれる

見極めの力は、瞬発的な判断よりも、日々の習慣で養われます。

- スマホを見る前に5分だけ静かに考える。

- 週に一度、自分の予定を振り返る。

- 月に一度、「今の自分が向かっている方向は正しいか?」と問う。

こうした『確認と微調整』の積み重ねが、軸のブレない選択力をつくっていくのです。

僕自身、毎朝の瞑想とノート時間をルーティンにしたことで、やるべきことが明確になりました。

静けさは、見極めの最大の味方です。

第3章|マイケルの気づき

情報を詰め込む前に、まず余白を作る。

「静けさ」こそが、今の自分にとって最も価値ある投資かもしれない。

第4章|「ノー」と言える人だけが自由を手に入れる

なぜ私たちは「ノー」が言えないのか?

「ノー」と言うことは、多くの人にとって怖い行為です。

- 相手に失礼では?

- 嫌われない?

- 空気を壊さない?

そうした不安が、私たちの口をふさぎます。

でも、著者ははっきりと次のように語っています。

「ノーは完全な文である」

つまり、断ることに理由や言い訳はいらない。

「私はそれをやらない」と宣言するだけでいい。

それは決して冷たい態度ではなく、自分を大切にする姿勢です。

上手に断る技術を持つ

とはいえ、現実的には人間関係やビジネスの中で“上手な断り方”を身につけておく必要があります。

著者が紹介しているポイントは次の通りです。

- 代替案を示す:「今週は無理だけど、来週ならできます」

- ポリシーを明示する:「週末は家族と過ごすと決めているんです」

- 丁寧だがハッキリと:「ありがとうございます。でも今回はお断りします」

これらの言い回しを「準備しておく」ことが重要です。

反射的に「はい」と言わないよう、断る言葉を日頃から持っておく。

それが自分の時間を守る最大の武器になります。

ノーは、人生をデザインする言葉

断るという行為は、選ぶことでもあります。

むやみに広がる依頼や誘いにノーを言うことで、自分の時間、自分の目的、自分の優先順位が見えてくるのです。

僕自身も、予定を減らすことで驚くほど集中力が増しました。

「ノー」を恐れるのではなく

「ノー」を使って人生を整える

これこそが、エッセンシャル思考の本質なのです。

第4章|マイケルの気づき

ノーを言うことに勇気はいらない。“準備”があればいい。

自分を犠牲にしてまで守るべき関係なんて、本当は少ない。

第5章|選ぶ力を取り戻す

自分で選んでいるつもりで「選ばされている」

私たちは日々、無数の選択をしているようで、実はその多くが「選ばされている」状態にあります。

- 通知が来るから返信する。

- 頼まれるから引き受ける。

- 目に入った情報に反応する。

これは能動的な選択ではなく、環境に反応しているだけです。

エッセンシャル思考では、この“反応的な人生”を抜け出し、意志によって選ぶ人生への移行が求められます。

「意図して選ぶ」ための3つの視点

著者は、選択力を取り戻すために必要な視点を次の3つにまとめています。

- 選ぶのは自分だ:誰かに決められるのではなく、すべての選択肢を自分が持っているという自覚。

- 大きな目標から逆算する:短期的な利益ではなく、長期的な理想から今を判断すること。

- 選ばない勇気を持つ:選ぶということは、同時に他を切ること。恐れずに決断することが大切です。

この3つを意識することで、他人や環境に流されない、自分主導の生き方が可能になります。

自分の選択に、誇りを持てるか?

僕自身、「やるべきこと」はあっても、「なぜやるのか?」が曖昧なまま動いていた時期がありました。

でも、自分の基準で選ぶようになってからは、少ない行動でも充実感がまるで違いました。

選ぶとは、責任を持つこと。

つまり、「これをやる」と決めることは、「他のすべてをやらない」と決めることでもある。

その覚悟が、人生を本質に引き戻してくれるのです。

第5章|マイケルの気づき

他人に決められた選択肢の中で生きるのは、もう終わりにする。

「自分で選んだ」と言える人生に責任を持ちたい。

第6章|一流の人ほど、何もしない時間を持っている

静けさは、成果の源である

Appleのスティーブ・ジョブズやGoogleの創業者たちも大切にしていたのが

「何もしない時間」

これは単なる休憩ではありません。

静寂の中でこそ、深い思考や直感が生まれるのです。

忙しいことは、現代における“見えない麻薬”のようなもの。

やっている感が得られる一方で、創造的な思考や本質的な問いは奪われてしまいます。

予定を「埋めない勇気」

著者は、「スケジュールに余白をつくる」ことを提唱しています。

- 会議の予定を詰め込まない

- 通知をオフにする

- 朝や夜に“何も予定を入れない時間”を意識的に確保する

こうすることで、頭にスペースが生まれ、思考が整理され、創造性も高まる。

まさに『何もしないことが、最高の成果を生む準備』になるのです。

生産性よりも「集中力」を大事にする

僕は毎朝15分間、カレンダーを見ながら「今日、余白はあるか?」と問い直すようにしています。

忙しさに飲まれそうなときほど、あえて時間を空ける。

このシンプルな習慣が、結果として最も重要な成果につながっていると実感しています。

余白は、贅沢ではありません。

集中するための必要条件です。

第6章|マイケルの気づき

忙しさは見せかけの充実。成果は、静寂からしか生まれない。

本気で集中したいなら、まずはカレンダーに“空白”を作れ。

第7章|「やらないリスト」があなたを強くする

ToDoよりも、「Not To Do」をつくれ

私たちは日々、ToDoリストに追われています。

しかし、著者は逆に「やらないリスト(Not To Do List)」を持つことを推奨します。

これこそが、エッセンシャル思考の実践法です。

- 意味のないSNSチェック

- 断りきれない飲み会

- 生産性のない会議

これらを『リスト化して意識的に削除』することで、時間と集中力を回復できます。

人間関係も、見直す時期がくる

「付き合う人」もまた、やらないリストの対象です。

エネルギーを吸い取るような人間関係を断ち切ることで、自分にとって本当に大切な人との時間を守ることができます。

人付き合いの「惰性」ほど人生を曇らせるものはありません。

だからこそ、自分の軸に合わない関係からは、静かに離れる勇気も必要なのです。

「やらないことを決める」は、最強の時間術

僕はこの考えを取り入れてから、時間の使い方が劇的に変わりました。

何をやるかではなく、何をやらないかを先に決める。

そうすることで、やるべきことへの集中度が飛躍的に上がります。

時間がない人ほど、まず「やらないこと」から決めるべきなのです。

第7章|マイケルの気づき

やることを増やすより、やらないことを減らす方が難しい。

ToDoリストより、“Not To Doリスト”の方が自分を守ってくれる。

第8章|エッセンシャルな働き方と生き方

◆ 忙しさ=有能ではない

現代社会では、「忙しい人=頑張っている人」と評価されがちです。

しかし、著者はこの価値観を真っ向から否定します。

本当に成果を出している人ほど、意外と“暇そう”に見える。

なぜなら、彼らは余計なことをやらずに済むよう、自分の時間を戦略的にデザインしているからです。

シンプルなルールで成果を出す

エッセンシャル思考を実践する人は、働き方にも明確なルールを設けます。

- メールは1日2回しか見ない

- 会議は30分以内

- プロジェクトは常に1つに絞る

こうした「シンプルな仕組み」をつくることで、意思決定の疲労も減り、本質的な仕事に集中できるのです。

忙しさから抜け出すには、意図的な選択を

僕はブログ運営や副業をする中で、「時間はあるが、集中できない」という状況に陥ったことがありました。

でもこの本を読んで、『スケジュール管理”よりも“優先順位の管理』こそが重要だと気づきました。

何をやるかは、自分で決められる。

だからこそ、「やらない」と決めることが、人生を大きく変える鍵になるのです。

第8章|マイケルの気づき

働き方は、生き方そのもの。

優先順位を毎日問い直せば、「やるべきこと」に迷わなくなる。

まとめ 「やらない勇気」が、未来を変える

エッセンシャル思考が教えてくれるのは、「人生は足し算ではなく、引き算で磨かれる」という真理です。

- 全部をやろうとしない

- 他人の期待に流されない

- 自分が選んだ“たったひとつ”に集中する

それは時に冷たく見えるかもしれません。

でも、だからこそ『自分らしい成果』や『生きている実感』にたどり着くことができるのです。

忙しさに流される日々の中で、「これは自分にとって本当に大切なことか?」と問い続ける。

その姿勢こそが、僕たちの人生を本質に導く最大の武器です。

忙しさに追われている時ほど、選ぶ力が鈍っている。

まずは静けさを取り戻そう。

ノーを言うことは、自己中心ではなく、自己尊重。

人生の舵を取り戻す言葉。

すべてをこなす人ではなく、“本質を見極める人”になること

それが、これからの時代の強さ。

📚 書評日記シリーズ|人生に効く本だけ、集めました

読書は、知識だけじゃなく“生き方”も整えてくれる。

このシリーズでは、僕自身が読んで心動かされた本、明日からの行動が変わった本だけを、厳選して紹介しています。

今の気分に合いそうな一冊があれば、ぜひ読んでみてください👇

- #1『世界の一流は「休日」に何をしているのか』| 休むとは、整えること

- #2『人生をガラリと変える「帰宅後ルーティン」』| 疲れた夜に未来を仕込め

- #3『明るい人の科学』| “明るさ”は才能じゃない

- #4『STOIC 人生の教科書ストイシズム』| 外に振り回されない生き方

- #5『一流の人に学ぶ心の磨き方』|一流の人は、心を磨き続ける

- #6『悩まない人の考え方』|思考を整えれば、心は軽くなる

- #7『エッセンシャル思考』|本当に大事なことをやれ ← 今回の記事

📖あなたの明日を変える1冊が、きっとここにある📖